Kabar tentang pembakaran mahkota Cenderawasih Papua menyita perhatian publik nasional karena menyangkut isu yang lebih besar dari sekadar pemusnahan barang bukti. Di satu sisi, pemerintah melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua menjalankan kewajiban hukum untuk memusnahkan barang hasil sitaan dari perdagangan satwa dilindungi. Namun di sisi lain, tindakan ini dianggap melukai perasaan masyarakat adat Papua karena mahkota Cenderawasih bukan sekadar benda, melainkan simbol kehormatan dan identitas budaya yang sakral.

Peristiwa ini bukan hanya tentang salah prosedur administratif, tapi juga mencerminkan betapa kompleks hubungan antara hukum konservasi dan budaya lokal. Setelah kejadian tersebut, muncul gelombang kritik, protes, hingga permintaan maaf resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Reaksi ini menegaskan bahwa di balik setiap kebijakan lingkungan, ada sisi manusia dan kultural yang tak bisa diabaikan. Dalam artikel ini, kita akan membahas kronologi peristiwa, tanggapan pemerintah dan masyarakat, hingga refleksi yang bisa menjadi pelajaran penting bagi upaya pelestarian satwa dan penghormatan adat di Tanah Papua.

Latar Belakang dan Kronologi Pembakaran Mahkota Cenderawasih Papua

Sebelum kericuhan mencuat, kasus ini bermula dari upaya aparat penegak hukum untuk menindak perdagangan ilegal satwa dilindungi. Burung Cenderawasih, yang menjadi ikon Papua, kerap diburu dan dijual mahal karena keindahan bulunya. Barang-barang yang dibuat dari bagian tubuh burung ini termasuk mahkota dianggap sebagai hasil pelanggaran hukum konservasi.

Menurut laporan dari Liputan6.com dan Antara News, pada pertengahan Oktober 2025, pihak BBKSDA Papua melakukan pemusnahan terhadap sejumlah barang bukti hasil sitaan, termasuk delapan mahkota burung Cenderawasih. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di area terbuka, disaksikan beberapa petugas dan pejabat daerah. Namun, tindakan ini tanpa disadari menyinggung masyarakat adat Papua yang menganggap mahkota tersebut bagian dari warisan leluhur dan simbol status sosial yang tinggi.

Tidak lama setelah kabar pemusnahan itu viral, muncul kemarahan dari berbagai pihak. Tokoh adat, aktivis budaya, dan masyarakat Papua menilai tindakan tersebut tidak menghormati nilai-nilai budaya setempat. Banyak yang menganggap pemerintah gagal memahami sensitivitas adat dan semestinya bisa memusnahkan barang bukti dengan cara yang lebih menghargai makna simboliknya.

Reaksi Publik dan Permintaan Maaf dari Pemerintah

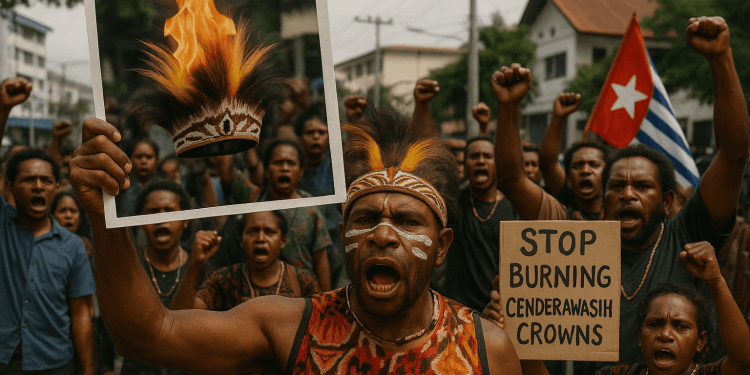

Kemarahan masyarakat Papua atas pembakaran mahkota Cenderawasih Papua segera mendapat perhatian nasional. Protes terjadi di beberapa wilayah seperti Jayapura, Merauke, dan Timika, di mana masyarakat adat turun ke jalan sambil membawa replika mahkota dan spanduk berisi tuntutan penghormatan budaya. Mereka menilai tindakan pembakaran itu mencederai martabat orang Papua dan menuntut permintaan maaf resmi dari pemerintah pusat.

Tak lama kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan pernyataan resmi. Melalui Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), KLHK menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas insiden tersebut. Dalam siaran pers yang dikutip dari Antaranews.com, pemerintah menyebut bahwa pembakaran dilakukan semata-mata untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti perdagangan satwa liar, bukan bermaksud melecehkan adat atau simbol budaya setempat.

Namun, permintaan maaf itu tak langsung meredakan kemarahan. Banyak tokoh masyarakat meminta agar ada langkah lanjutan, seperti edukasi petugas mengenai kearifan lokal dan konsultasi dengan lembaga adat sebelum mengambil tindakan terhadap barang-barang yang memiliki nilai budaya. Kasus ini akhirnya menjadi pelajaran penting bagi instansi pemerintah agar lebih sensitif terhadap konteks sosial budaya masyarakat adat.

Perspektif Budaya: Mahkota Cenderawasih Sebagai Simbol Kehormatan

Bagi masyarakat Papua, mahkota Cenderawasih bukan sekadar hiasan kepala. Ia merupakan simbol kehormatan, status sosial, dan warisan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Dalam berbagai upacara adat — mulai dari penobatan kepala suku hingga pesta pernikahan tradisional — mahkota ini dikenakan oleh tokoh yang dihormati sebagai tanda kemuliaan dan kebijaksanaan.

Burung Cenderawasih sendiri dikenal sebagai “burung surga” atau “bird of paradise”, yang dianggap suci karena keindahan dan kelangkaannya. Maka ketika terjadi pembakaran mahkota Cenderawasih Papua, masyarakat tidak melihatnya sebagai tindakan administratif, melainkan penghinaan terhadap identitas budaya. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan Jubi.id, peristiwa ini memperlihatkan adanya jarak antara regulasi konservasi dan pemahaman nilai-nilai lokal.

Beberapa tokoh adat menegaskan bahwa barang-barang adat seperti mahkota seharusnya tidak disamakan dengan hasil perdagangan satwa liar yang bersifat komersial. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu membedakan antara “barang adat” yang digunakan dalam konteks budaya dan “barang ilegal” hasil perburuan yang merusak ekosistem.

Aspek Konservasi dan Penegakan Hukum

Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan kuat mengapa pemusnahan dilakukan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa setiap bagian dari satwa dilindungi, termasuk bulu atau mahkota burung Cenderawasih, tidak boleh dimiliki, diperjualbelikan, atau digunakan tanpa izin khusus.

Dalam konteks penegakan hukum, BBKSDA Papua memusnahkan barang bukti untuk memastikan benda-benda hasil sitaan tidak kembali beredar di pasaran. Menurut KLHK, tindakan ini adalah bagian dari prosedur standar agar barang-barang sitaan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Namun, di sinilah dilema muncul: ketika hukum dijalankan tanpa mempertimbangkan konteks budaya, hasilnya bisa menimbulkan ketegangan sosial.

Ahli konservasi dari Universitas Cenderawasih menyarankan perlunya mekanisme baru yang melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses penyitaan dan pemusnahan barang bukti satwa. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat lokal diyakini bisa mencegah terulangnya peristiwa serupa, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap burung Cenderawasih.

Seruan Refleksi: Antara Pelestarian dan Penghormatan Budaya

Kasus pembakaran mahkota Cenderawasih Papua membuka ruang refleksi besar tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan penghormatan adat. Para aktivis dari lembaga lingkungan dan budaya, seperti yang dilaporkan YMKL.or.id, menyoroti bahwa selama ini praktik konservasi sering dilakukan secara top-down tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pihak utama yang hidup berdampingan dengan alam.

Bagi masyarakat Papua, pelestarian alam bukan konsep asing. Mereka sudah memiliki aturan adat tentang kapan boleh berburu, kapan hutan harus dibiarkan beristirahat, dan bagaimana satwa harus dihormati. Artinya, sistem adat sebenarnya sudah memiliki mekanisme konservasi alami yang justru bisa mendukung upaya pemerintah jika diakomodasi dengan bijak.

Insiden ini akhirnya memperlihatkan bahwa membakar mahkota bukan hanya memusnahkan benda, tetapi juga membakar simbol penghormatan terhadap tradisi dan martabat manusia Papua. Oleh karena itu, langkah ke depan harus melibatkan dialog terbuka antara pemerintah, tokoh adat, dan komunitas lokal untuk menemukan jalan tengah antara hukum dan budaya.

Kasus pembakaran mahkota Cenderawasih Papua adalah cermin dari bagaimana niat baik pelestarian alam bisa berujung pada ketegangan sosial jika tidak dijalankan dengan sensitivitas budaya. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi satwa dilindungi, tetapi pendekatan yang mengabaikan nilai-nilai adat justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap program konservasi itu sendiri.

Permintaan maaf dari KLHK menjadi langkah awal yang baik, namun langkah nyata yang lebih penting adalah membangun komunikasi berkelanjutan antara lembaga negara dan masyarakat adat. Pelibatan tokoh adat dalam proses kebijakan lingkungan akan memastikan bahwa hukum berjalan tanpa menginjak nilai-nilai lokal. Pada akhirnya, pelestarian satwa dan penghormatan budaya seharusnya berjalan seiring, bukan saling bertentangan.

FAQ

1. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus pembakaran mahkota Cenderawasih Papua?

Pihak BBKSDA Papua membakar sejumlah mahkota burung Cenderawasih hasil sitaan dari perdagangan satwa ilegal, yang kemudian memicu kemarahan masyarakat adat karena dianggap tidak menghormati budaya lokal.

2. Mengapa masyarakat Papua marah atas tindakan tersebut?

Karena bagi mereka, mahkota Cenderawasih adalah simbol kehormatan dan warisan budaya yang sakral, bukan sekadar barang bukti pelanggaran hukum.

3. Apakah pemerintah sudah meminta maaf?

Ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan permintaan maaf resmi kepada rakyat Papua dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa depan.

4. Bagaimana seharusnya barang bukti seperti itu diperlakukan?

Idealnya, pemerintah berkonsultasi dengan tokoh adat untuk menemukan cara pemusnahan atau pelestarian yang tetap menghormati nilai budaya.

5. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini?

Bahwa konservasi lingkungan dan penghormatan budaya harus dilakukan secara bersamaan agar tidak menimbulkan konflik antara hukum negara dan adat masyarakat lokal.