Dalam sebuah putusan yang menjadi sorotan nasional, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menetapkan pemisahan antara pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia dan membawa dampak luas terhadap pelaksanaan pileg, pilkada, hingga aturan usia capres-cawapres. Putusan MK tentang pemilu ini memicu reaksi berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, partai politik, hingga akademisi.

Bagi sebagian pihak, keputusan MK dianggap sebagai momentum penting untuk memperbaiki sistem kepemiluan yang selama ini sarat kompleksitas. Namun, tak sedikit pula yang menilai keputusan ini membuka ruang tantangan baru yang tidak ringan, terutama terkait kesiapan teknis, anggaran, serta potensi penurunan partisipasi pemilih. Di tengah polemik tersebut, masyarakat dituntut untuk lebih memahami esensi dari putusan ini, mengingat dampaknya akan dirasakan secara langsung dalam siklus politik lima tahunan mendatang.

Dengan melihat berbagai sumber resmi, artikel ini akan membedah secara lengkap dampak dari putusan MK tentang pemilu terbaru, termasuk konsekuensi terhadap pemilu serentak, perubahan masa jabatan kepala daerah dan kepala desa, serta evaluasi terhadap aturan usia calon presiden dan wakil presiden. Kita juga akan mengulas bagaimana keputusan ini berpotensi mengubah lanskap politik dan demokrasi di Indonesia ke depan.

Latar Belakang Putusan MK Tentang Pemilu

Sebelum memahami lebih dalam dampaknya, penting untuk mengetahui konteks yang melatarbelakangi keluarnya putusan ini. Pada 20 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh sejumlah pemohon. Mereka mempersoalkan pelaksanaan pemilu serentak yang mencakup pileg, pilpres, dan pilkada dalam satu waktu yang sama.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dapat dipisahkan dari pemilu daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan DPRD). Putusan ini dinilai sebagai bentuk respons MK terhadap berbagai persoalan teknis, logistik, dan beban kerja penyelenggara pemilu yang kerap kali menjadi sorotan.

Keputusan tersebut sekaligus menjadi langkah baru dalam mendesain ulang sistem kepemiluan yang lebih sederhana, terukur, dan tidak menimbulkan beban politik maupun administratif yang terlalu besar pada satu waktu. Meski bukan keputusan dadakan, tetap saja efeknya sangat terasa.

Pemilu Nasional dan Daerah Akan Dipisah Mulai 2029

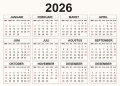

Pengantar penting untuk memahami keputusan ini adalah pemisahan pemilu nasional dan daerah bukanlah hal kecil. Ini adalah reposisi struktur demokrasi elektoral Indonesia. Pemilu nasional akan dilaksanakan terlebih dahulu pada tahun 2029, disusul pemilu daerah yang diproyeksikan terlaksana pada 2031.

Langkah ini mendapat perhatian tajam dari publik dan elite politik. DPR melalui Komisi II menyebut keputusan ini bisa menjadi momentum mendesain ulang tata kelola pemilu dan pilkada agar lebih baik dan tertata. Namun, tidak sedikit pula pihak yang khawatir dengan potensi munculnya biaya politik berlipat ganda serta minimnya efektivitas koordinasi antar-lembaga.

Putusan MK tentang pemilu serentak yang sebelumnya menggabungkan pileg dan pilkada dalam satu waktu kini telah digantikan oleh skema baru yang memisahkan penyelenggaraannya. Pileg untuk DPRD akan dilakukan bersamaan dengan pilkada, bukan lagi pada waktu yang sama dengan pemilu presiden dan DPR RI.

Keputusan ini menyisakan tantangan baru. Bagaimana KPU akan menyesuaikan siklus penyelenggaraan? Bagaimana dengan partai politik yang harus mempersiapkan mesin politik dua kali? Belum lagi pengaruhnya terhadap persepsi publik yang selama ini sudah terbiasa dengan pemilu serentak.

Penyesuaian Pilkada Menjadi Tahun 2031

Salah satu dampak paling signifikan dari putusan ini adalah mundurnya jadwal pilkada yang semula direncanakan digelar pada 2029 menjadi tahun 2031. Imbas dari perubahan ini, pemerintah dan DPR perlu memikirkan bagaimana mengisi kekosongan kekuasaan di daerah untuk periode 2029–2031.

Komisi II DPR RI dalam pernyataannya menyebut bahwa pengisian jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya dapat dilakukan dengan menunjuk penjabat (Pj) yang berasal dari ASN atau pejabat kementerian. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan efektivitas pemerintahan di daerah selama masa transisi tersebut.

Isu putusan MK tentang pilkada menjadi perdebatan yang cukup panas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tak hanya itu, penyusunan ulang anggaran juga menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Bayangkan, dua kali pemilu dalam dua tahun berurutan pasti memerlukan biaya besar. Negara harus siap secara fiskal dan logistik.

Di sisi lain, sejumlah pakar menyarankan agar pemerintah segera merancang peraturan baru yang menyelaraskan jadwal dan tahapan pemilu berdasarkan putusan MK agar tidak terjadi kekacauan teknis dan hukum di kemudian hari.

Dampak Terhadap Usia Capres dan Cawapres

Dalam waktu hampir bersamaan, Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan putusan terkait batas usia minimal capres dan cawapres. Isu ini muncul dalam berbagai gugatan yang menguji konstitusionalitas persyaratan pencalonan.

Putusan MK tentang pemilu usia capres dan cawapres sempat menjadi sorotan nasional karena berdampak langsung pada siapa saja yang bisa maju dalam pemilihan presiden. Mahkamah sempat meloloskan calon berusia di bawah 40 tahun jika pernah menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini dituding sebagai bentuk pembukaan ruang untuk elite politik tertentu yang masih berusia muda.

Publik pun merespons keras. Sebagian besar menilai hal ini membuka peluang nepotisme dan memperlemah kualitas demokrasi. Sementara pihak pendukung menyebutnya sebagai langkah untuk memberikan ruang kepada pemimpin muda yang potensial.

Apapun posisinya, putusan ini memperlihatkan bagaimana MK sangat berperan strategis dalam membentuk arah demokrasi Indonesia. Bukan hanya soal sistem, tetapi juga siapa saja yang berhak mengambil peran di dalamnya.

Masa Jabatan Kepala Desa dan Efeknya

Satu lagi putusan penting yang tidak boleh luput adalah soal masa jabatan kepala desa. MK baru-baru ini juga menyatakan bahwa penambahan masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini tentu berdampak luas pada struktur pemerintahan desa.

Dalam putusan MK tentang masa jabatan kepala desa, alasan konstitusionalnya adalah memberikan stabilitas pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Namun, banyak pihak menilai keputusan ini bisa menumpulkan mekanisme kontrol publik karena kepala desa akan menjabat lebih lama dari kepala daerah.

Masalahnya bukan hanya soal waktu, tapi juga kemungkinan abuse of power. Mekanisme check and balance harus diperkuat agar kepala desa tidak berubah menjadi ‘raja kecil’ di wilayahnya masing-masing.

Langkah MK ini memerlukan tindak lanjut dari pemerintah berupa regulasi teknis dan sistem pengawasan yang ketat. Jika tidak, keputusan ini bisa menjadi bumerang bagi demokrasi desa yang seharusnya partisipatif dan akuntabel.

Evaluasi dan Pandangan Ahli

Banyak pakar menyambut baik putusan MK sebagai terobosan hukum yang memberikan arah baru. Menurut Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, keputusan MK ini berpotensi mengurangi kompleksitas pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi substantif.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa diperlukan reformasi regulasi menyeluruh dan kesiapan dari sisi anggaran, penyelenggara, serta edukasi publik. Sebab, pemilu yang terlalu sering justru bisa membuat masyarakat jenuh dan partisipasi pemilih menurun drastis.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kesiapan menyesuaikan diri dengan putusan MK, namun mereka meminta waktu dan regulasi yang jelas agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dengan kata lain, proses adaptasi masih cukup panjang.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa implementasi putusan bukan perkara mudah. Butuh sinergi lintas lembaga dan dukungan masyarakat agar demokrasi tetap berjalan sesuai harapan.

Putusan MK tentang pemilu memberikan arah baru bagi demokrasi elektoral Indonesia. Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029, perubahan batas usia capres-cawapres, serta perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi bagian dari reposisi sistem demokrasi nasional yang tengah dibentuk ulang.

Meski menyimpan harapan akan demokrasi yang lebih terstruktur dan efisien, putusan ini tetap menyisakan tantangan. Dari sisi logistik, anggaran, hingga edukasi politik masyarakat, semuanya memerlukan perhatian serius. Pemerintah, DPR, dan KPU harus segera duduk bersama untuk menyusun regulasi baru dan strategi pelaksanaan yang konkret.

Sebagai warga negara, kita perlu terus mengawasi dan memahami setiap dinamika hukum dan politik seperti ini, karena pada akhirnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif rakyatnya.

FAQ

1. Apa isi utama dari putusan MK tentang pemilu terbaru?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pemilu nasional (pilpres, DPR, DPD) dan pemilu daerah (gubernur, bupati/wali kota, DPRD) dapat dipisahkan pelaksanaannya. Mulai tahun 2029, pemilu nasional dan daerah tidak lagi digelar serentak, melainkan bertahap.

2. Kapan pemilu daerah akan digelar setelah adanya putusan MK?

Menurut keputusan terbaru MK, pemilu daerah seperti pilkada akan digelar secara terpisah pada tahun 2031. Pemilu nasional tetap berlangsung pada 2029.

3. Apa dampak dari pemisahan pemilu nasional dan daerah?

Pemisahan ini bertujuan untuk mengurangi beban logistik dan administratif. Namun, juga menimbulkan tantangan seperti pengisian jabatan kepala daerah selama masa transisi, kebutuhan anggaran dua kali, dan potensi menurunnya partisipasi pemilih.

4. Apakah ada perubahan soal usia minimal capres dan cawapres?

Ya, MK memutuskan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang belum berusia 40 tahun tetap bisa maju, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini menjadi kontroversial karena dinilai membuka celah untuk elite politik tertentu.

5. Bagaimana dengan masa jabatan kepala desa?

MK juga mengabulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Putusan ini memicu pro dan kontra karena dikhawatirkan mengurangi kontrol publik terhadap kepala desa yang menjabat terlalu lama.

6. Apakah putusan MK ini langsung berlaku?

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, pelaksanaannya memerlukan penyesuaian undang-undang dan regulasi teknis oleh pemerintah dan DPR agar sinkron dengan sistem yang baru.

7. Siapa yang bertanggung jawab menyusun ulang jadwal pemilu?

Tanggung jawab berada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan dukungan regulasi dari DPR dan pemerintah. Koordinasi lintas lembaga sangat dibutuhkan agar perubahan ini dapat diimplementasikan dengan baik.

8. Apa tantangan terbesar dari putusan MK ini?

Tantangan utamanya adalah kesiapan teknis, anggaran, serta edukasi publik. Selain itu, perbedaan waktu pelaksanaan pemilu juga bisa memengaruhi dinamika politik nasional dan lokal.

9. Bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi proses ini?

Masyarakat bisa berperan aktif dengan mengikuti informasi dari KPU, menyuarakan pendapat dalam forum publik, serta ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan melalui media sosial atau partisipasi langsung dalam organisasi pemantau pemilu.

10. Di mana saya bisa membaca salinan resmi putusan MK?

Salinan lengkap putusan MK bisa diakses melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi di www.mkri.id, termasuk dokumen pertimbangan hukum dan amar putusan yang sudah dipublikasikan.